1950年初冬,朝鲜战场的硝烟还没有散尽,北京却在排练一出新戏。空政文工团的排练厅里,年轻的演员们大声念着台词,走位、纠错、再重来,忙得脚不沾地。谁也没想到,几十年之后,这支文工团里一个其貌不扬的小伙子,会在银幕和舞台上反复扮演毛泽东,最后把自己的一生,都系在了“主席”这两个字上。

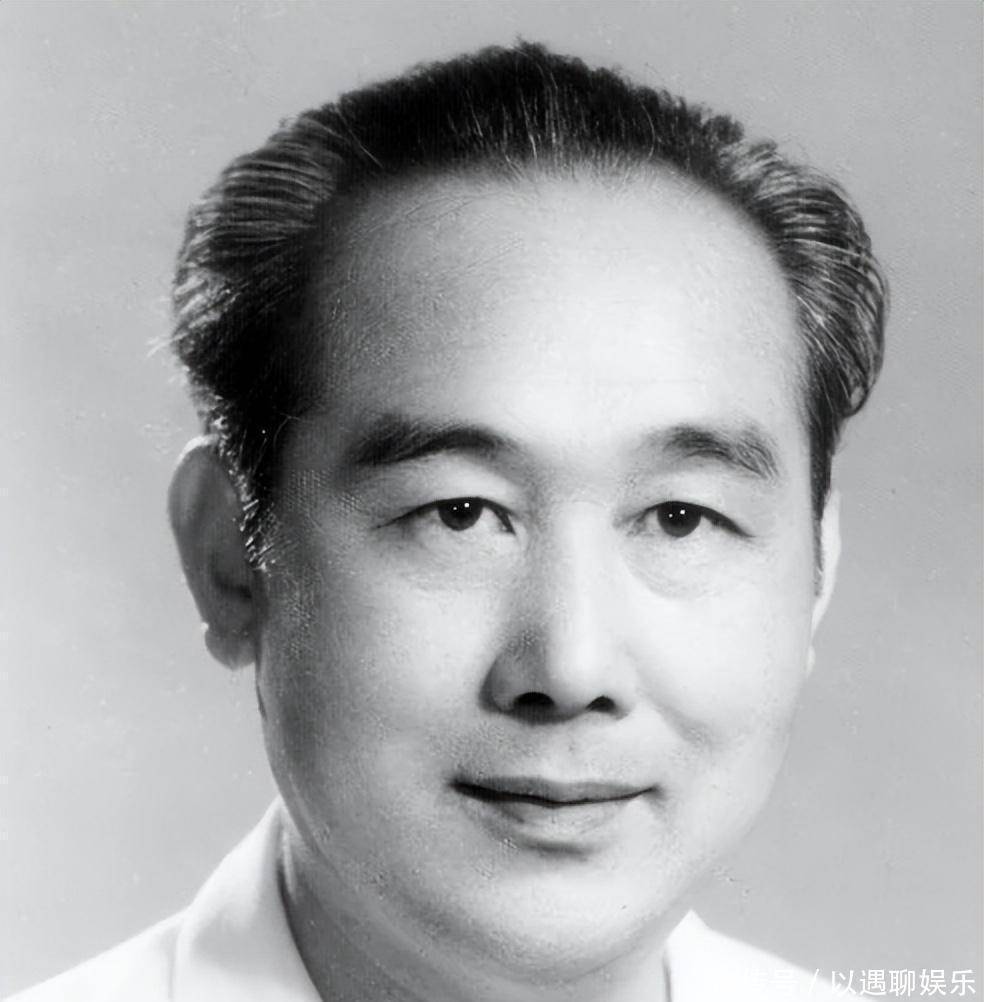

有意思的是,这个后来被观众记住的名字——王仁,刚入行时并不显眼。身材普通,五官也谈不上多像毛泽东,甚至连他自己,都没往“特型演员”这条路上想。真正把他推上前台的,是一场看似普通的排练,一次被许多人忽略的小小试镜。

说起来,还得从他更早的经历说起。

一、 从少年兵到话剧团:四次远远地看见“真人主席”

1939年,王仁只有十三岁。这个年龄在今天还是孩子,当年却已经有不少人选择走上革命道路。王仁也是其中之一,他参加了革命工作,跟着部队转战各地,做宣传,跑杂务,一点点接近那个在传单、标语和口口相传中出现的名字——毛泽东。

1950年,新中国刚成立不久,王仁被调入空政文工团。这个调动,从组织安排角度看很正常,对他自己却是个转折。从战地到舞台,从枪声到锣鼓,他的生活节奏完全变了。但文工团的工作并不轻松,经常排练节目,慰问部队,写快板、唱歌、小品全都得学。

就在空政工作的那几年,他先后四次见过毛泽东的真人。这四次见面,对他后来的表演影响极大。

其中印象最深的一次,是在观看歌剧《江姐》。那时候,毛泽东来到空政歌剧团看演出,王仁坐在主席后一排偏侧的位置。灯光暗下来,他几乎能看到主席肩头的轮廓。剧情推进到江姐牺牲前和战友诀别,台上哭声压抑,台下鸦雀无声。他悄悄看过去,发现毛泽东的表情一点点变化,眼睛里竟然有泪光在打转。

多年之后,他给人讲起这一幕时,还会特地加上一句:“那是真情,不是做给别人看的。”

另外几次见面,有的是大会场,有的是文艺演出,距离远得多,看不到太细的神情。但那种真实的存在感,对他后来的塑造,是个很重要的底子。对很多人来说,毛泽东只在照片、报纸上出现;对他来说,那个身影曾经实实在在地坐在前排,呼吸、移动、抽烟,全在眼前。

也正因为有这几次真实的记忆,后来当别人说他“像”毛泽东时,他心里反而有些犯嘀咕:哪儿像?单看外形,他并不自信。

命运却偏偏绕了个弯,在他四十多岁时,硬把他推回到那个曾经在台下偷偷观察的身影上。

二、 一段台词改变人生:“天要下雨,娘要嫁人”

时间来到1980年。那一年,对文艺界来说并不寻常,许多此前不便触及的题材开始重登舞台。空政话剧团准备排演丁一三创作的话剧《九一三事件》,内容敏感,人物众多,从领导人到相关将领,角色一个接一个定下来。

扮演周恩来、刘少奇等人的演员陆续就位,大家都在琢磨台词和动作。排练厅里热闹非凡,只有一个关键人物始终空着——毛泽东。没有这个角色,整出戏就像少了顶梁柱。

负责这出戏的导演几乎把能找的文艺团体都跑遍了。中央的、地方的,有名的、没名的,只要有人说“这个人有点像”,他就跑过去看。看过一圈,结果却让他头发都白了几根:年纪、气质、身段都对得上的,几乎找不到。

就在他一筹莫展时,有人半开玩笑提起:“空政不是有个王仁嘛?站那儿看着还真有点意思,你让他试试呗,成不成再说。”

这句话看似随口一提,却成了关键一步。

试镜那天,排练厅里来了不少人。有人好奇,有人等着看笑话。毕竟,在不少人眼里,王仁只是个老文工团演员,上台演个干部、连长很顺手,要演毛泽东,就有点悬了。

轮到他上场,他微微驼着背,慢慢走到台前,抬手,抽象地比了个夹烟的动作,然后吐出一句话:“天要下雨,娘要嫁人,由他去吧。”

短短几句话,语气平缓,甚至没有刻意拔高。但台下的反应却很直观:安静了一瞬,接着有人忍不住叫起来:“像,真像!”有的哈哈笑,有的低声跟旁边人说:“这味儿有点儿对。”

导演在后面听完,心里一块石头落地了一半。他最看重的不是外形,而是“神似”。那一句带点湖南味的语气,那种似乎漫不经心其实心里有数的神态,让他有种熟悉感。

那年,王仁四十八岁,要在台上扮演七十六岁的毛泽东,年龄差距不小。之后,他又在其他作品里演过六十多岁的毛泽东,再往后,自己身体渐渐老去,角色的年龄反而一点点往前推,有时是五十多岁,有时是更早。观众看到的是“主席越来越年轻”,他心里清楚:每一次都得重新调节节奏和状态。

《九一三事件》演出后,口碑不错。这个舞台上出现的“老年毛泽东”,得到了观众和不少艺术家的肯定。有人说他站姿像,有人说转身时那一顿一顿的节奏有点意思,还有人注意到他抬手的角度,和照片上的有几分神似。

听到这些评价,他不是没高兴过,但很快就冷静下来。他知道,很多地方还谈不上“满意”。那时候,化妆、道具、资料都不算充分,不少细节只能凭记忆和揣摩。形象威严是有了,可内心的细腻情感,尤其是那些作为父亲、丈夫、战友时的复杂情绪,还没机会充分展现。

他很清楚,扮演毛泽东这件事,远远算不上“到站”,只刚迈出第一步。

三、 从“外形不够像”到“只要神到位”:苦功夫都在别人看不见的地方

摆在王仁面前的现实问题挺直接:外形和毛泽东的相似度并不算高。脸型、比例、气场,都有差距。妆容可以拉近一点距离,真正要撑住角色,还得靠表演。

他很清楚这一点,所以心思渐渐从“像不像”这三个字上挪了开来,更在意“他是个什么样的人”。

毛泽东在公众记忆里,有一些很鲜明的符号:穿中山装,夹着烟,步伐大,讲话带口音,抬手常常从容。他也知道,观众对这些标志性动作太熟了,台上一旦做得不到位,很容易被挑出毛病。

更难的是,很多人对毛泽东的生活细节并不熟悉。走路时是迈大步还是拖一点脚?发愁时是皱眉还是沉默?生气时是拍桌子还是只冷冷地看着人?这些东西,资料上写得不多,照片也体现不出来。

为了填上这些空白,他开始翻阅大量文献资料,能找到的回忆录、回忆文章,大多看一遍,有的细节会重复圈出来。他也尽量和当年在毛泽东身边工作过的人接触,问一些别人觉得琐碎的问题。

有一次,他留意到一个别人很少提及的小细节:在不少照片和回忆描述里,毛泽东的手经常是半握着,很少完全伸直。追问之后才知道,这和他长期用毛笔写字有关,手指习惯性保持一种略弯的状态。

这个发现,让他颇为在意。之后在排练和拍摄时,他会刻意提醒自己,抬手时不要伸得太直,拿东西时手指略微弯曲。观众未必说得出原因,但很多人会觉得“有点眼熟”。这种看似不起眼的细节,是他反复琢磨的结果。

为了更贴近毛泽东的气质,他还开始练毛笔字。有人问他:“你又不是真正写字的,何必这么认真?”他只笑笑,说了一句:“主席写了一辈子毛笔字,我总要知道那种感觉是什么吧。”

毛笔字练起来不轻松,握笔姿势、运气、停顿都得学。他坚持每天练,从不间断。久而久之,这种姿态渗到了他的身体记忆里,一抬手,肩、肘、腕的配合自然多了几分。

除了这些,还有一点对他影响极大,就是前面说到的那几次与“真人主席”的近距离接触。尤其是看《江姐》时,毛泽东眼中那一汪未落的泪,让他意识到,这位领袖并不是一些人印象中的“铁板一块”,而是个感情非常丰富的人,只是表达方式更为收敛。

也正是从那时起,他开始特别留心“情绪起伏”。在后来的作品里,哪怕只是一个短短的沉默、一个略轻的叹气,他也要仔细设计:这个停顿是出于理性思考,还是因为心里太难受一时间说不出话?是为了不让别人看出悲伤,还是为了给对方一点缓冲?

不难看出,他走的路子,并不是单纯模仿,而是尽量去理解。这条路很慢,也很累,却让他一步步从“外形不像”走向“神态渐近”。

四、 等来《毛泽东和他的儿子》:一句“谁叫他是毛泽东的儿子”演到骨子里

王仁一直盼着,能碰上一部真正从生活层面写毛泽东的好作品,而不是只停留在开会、接见、发表讲话。此前,他和妻子李志娟曾一起创作过电视剧本《故园行》,试图从乡愁角度切入,展现毛泽东在故土和亲情上的情感。不过由于条件所限,成片略显粗糙,他自己始终觉得不尽兴。戏里才刚露出一点人物性格的端倪,故事就匆匆收尾,留下不少遗憾。

转机出现在上世纪八十年代末。湖南潇湘电影制片厂筹拍电影《毛泽东和他的儿子》,剧本主打的不是宏大叙事,而是毛泽东和儿子毛岸英的感情,顺带呈现父女情、夫妻情、战友情,以及和群众之间的关系。这样一部作品,正是他心里惦记多年的方向。

有趣的是,这个机会来得并不算“恰当”。那时的王仁正在医院里住院,身体并不算太硬朗。导演带着剧本专门跑到病房,请他看看。他接过来,就着病床靠背慢慢往下翻,看到父子对话、牺牲消息传来那几场戏时,眼眶突然就湿了。

旁边的妻子看在眼里,心里又急又纠结。一头是丈夫的身体,一头是他念叨多年的愿望。她皱着眉问:“要不要再想想?”王仁放下剧本,沉默了几秒,声音不高,却很肯定:“这个戏,不演会后悔。”

后来,他回忆这段经历时,说过一句话:“美好的合作者,莫过于真正的理解。志娟知道,我要是不接,病反而可能更重。”这句话听起来有点半玩笑,但意思却很清楚:对他来说,这不是一份普通的工作,而是要了很多年、终于等来的机会。

开拍之后,最难演的一场戏,就是毛岸英牺牲消息传来的那一段。

历史上,毛岸英1922年10月24日寅时出生于长沙。1950年在朝鲜战场牺牲,年仅二十八岁。这些数字资料很容易查到,可要把一个父亲听到噩耗时的心路变化演出来,就没那么简单。

在那场戏里,电报送到,身边的同志欲言又止。镜头对着毛泽东。他一开始只是愣了一下,眼睛盯着纸条,仿佛没有完全听懂。手里夹着一根纸烟,本来还冒着一点点烟头的红光,慢慢熄下去。

片场里,工作人员后来回忆那一幕时,说一瞬间气氛冷得吓人,连咳嗽都不敢发出声。

沉默了一小会儿,他开口了:“岸英是1922年10月24日寅时在长沙出生的,今年刚满二十八岁。”这句台词写得很克制,像在陈述事实,实际上把心里的痛都压进了每个字里。

有人问王仁,这段应该怎么理解。他只说:“这时候的他,不是主席,是个父亲。”这句话里,有他对人物身份的重新划线。

按照角色设计,毛泽东没有放声大哭,也没有仰天长啸,只是最后说了一句:“谁叫他是毛泽东的儿子。”这句话在影片里并不长,却很有分量。既是对儿子的骄傲,也是对命运的无奈,更有一点对自己的要求:既然是毛泽东的儿子,就不能把牺牲只当成一家人的事。

王仁在处理这句话时,故意收着力气,不喊,不啜泣,而是在气息上稍稍一顿,像是在心里咬了一下。观众看完,有人觉得难受,有人觉得堵,说明这一层“隐忍”抓住了。

不得不说,《毛泽东和他的儿子》这部影片,让王仁多年来的准备找到了一个释放的出口。此前积累的观察、练习、思考,在这一部作品里串成了完整的线条。他演的,已经不再是“像不像”的问题,而是尽最大努力展现一个在家国两端拉扯中的复杂人物。

五、 舞台之外:妻子的理解、生活里的“主席味儿”

很多人只看到演员在台前的光环,对他们日常生活的艰难却不太清楚。王仁走上这条“特型演员”之路,能够走稳,和他身边这个人关系极大——他的妻子李志娟。

李志娟同样出身文艺系统,跳过舞,拍过电影,演过戏,还做过导演,是个经历颇丰富的艺术工作者。正因为她懂这一行,才更理解这条路上的辛苦和执拗。

当潇湘厂导演在医院里递上《毛泽东和他的儿子》剧本时,她的第一反应其实是担心丈夫的身体。人还在住院,拍戏意味着长时间高强度工作,熬夜、外景、反复重拍,哪一样不伤元气?但她也明白,这样的角色,这样的剧本,对王仁来说有多重要。

纠结了许久,她最终没有再多劝,选择尊重他的决定。这种“成全”,看上去不过是一句话,其实背后有太多现实层面的顾虑。后来的事实证明,这次选择让王仁交出了一份让自己安心、也让合作方满意的答卷。

拍完这部戏之后,王仁在圈里、在观众心目中的位置更加稳固了。甚至有许多人见到他时,第一反应不是“王老师来了”,而是下意识喊:“主席好。”

有一年,1991年,他随剧组到长沙、韶山参加首映式。湖南是毛泽东的故乡,观众的情感尤其炽热。首映那天,王仁刚走进场,就被一圈人围住,有老兵,有青年,有普通观众,都希望能和“毛主席”合一张影。

有人不好意思开口,旁边人帮着说:“王老师,辛苦一点,大家都是真喜欢。”他听了,总是笑着点头,没有推辞。拍照、握手,有时还要简短答几句问题,忙得脚跟都挪不开。工作人员后来悄悄感叹:“这老先生好打交道。” 采访时,有记者问他:“以后还接不接主席的戏?会不会演累了?”这个问题在旁人嘴里有点轻松,他却回得很干脆:“只要是主席的戏,一个镜头也接,义不容辞。”这话里,没有半点玩笑的语气。 久而久之,因为经常揣摩毛泽东的一举一动,他在生活中的一些习惯也被“同化”了。抽烟的姿势、走路时略略前倾的姿态,甚至看人时那种上上下下、似乎不着痕迹却把对方打量一遍的眼神,都有几分“主席味儿”。 朋友们有时会打趣:“你这不是演戏,简直是入戏太深。”他听了只笑,不太解释。对他来说,这种“像”,并不意味着要把自己变成另一个人,而是在职业和生活之间,找到一个自然的平衡点。 某种程度上,这也是特型演员群体一个很特殊的状态。他们用自己的面孔和身体,为公众记忆中的历史人物提供一个可见的“载体”,演得好,观众会记住角色名;演得久,观众干脆把演员和角色并在一起。这种混合股票配资平台十大排名,有时是褒奖,有时也带来束缚。 王仁对这一点并不回避。他清楚,既然选择了这条路,就要承担相应的期待。既然自己曾经亲眼见过那位“真人主席”,曾经在台下看着《江姐》时那一汪泪水,就更不愿意在荧幕上敷衍了事。 从十三岁参加革命,到1950年进入空政文工团,再到1980年在排练厅里说出“天要下雨,娘要嫁人,由他去吧”,直至在《毛泽东和他的儿子》中演到一个父亲听闻儿子牺牲时的无声震荡,这条路看上去并不惊天动地,却一步紧挨一步。 也许正是因为这份踏实,他在晚年面对记者时才能说出那句干脆的话:只要是主席的戏,一个镜头也接,义不容辞。对他来说,这已不仅仅是职业选择,更像是一种长期的承诺。

鼎泽配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。